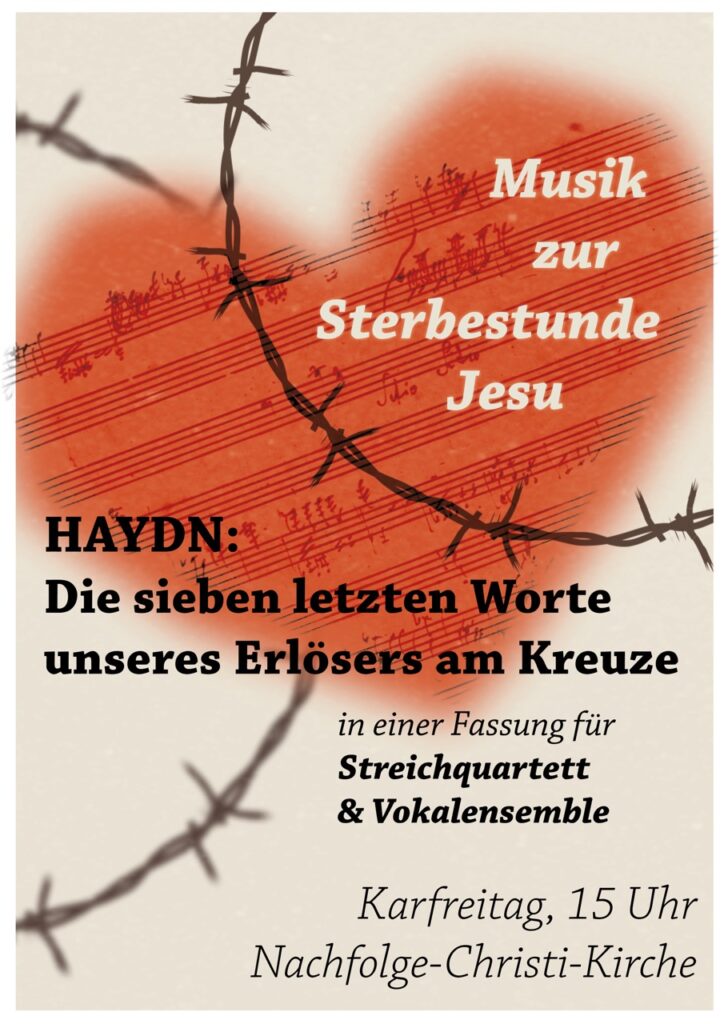

Karfreitag, 18.4., 15 Uhr, Nachfolge-Christi-Kirche

Haydn: Die Sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze

In einer Fassung für Streichquartett und Vokalensemble.

Mark-Jan Bertsch, Violine

Yasmin Schöb, Violine

Sabine Schulte-Beckhausen, Viola

Oliver Schöb, Violoncello

Sopran: Julia Kreuzer, Katja Just, Andrea Rathmann-Schmitz

Alt: Brigitte Krahe, Maria Anna Meyer, Sonja Miesner

Tenor: Rolf Schmitz, Tilman Schmidt, Bertram Wende

Bass: Andreas Petermeier, Guido Trommeschläger, Hubert Arnold

Schon in der Antike wurden letzte Worte bedeutender Persönlichkeiten als Quintessenz ihres Wirkens wertgeschätzt. Die letzten Worte Jesu am Kreuz aber sind auf vier Evangelien verteilt, was schon um 300 zu der spöttischen Bemerkung führte, dass da wohl mehrere Personen am Kreuz gestorben seien.

Um die Evangelien in Einklang zu bringen und eine durchgehende Geschichte von Jesu Leben erzählen zu können, wurden „Evangelienharmonien“ geschrieben. Die daraus resultierende Reihenfolge der Jesusworte ist seit dem Jahr 547

1. „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“

2. „Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies sein.“

3. „Frau, siehe, das ist dein Sohn!“ / „Siehe, das ist deine Mutter!“

4. „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“

5. „Mich dürstet.“

6. „Es ist vollbracht.“

7. „Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände.“

Dadurch, dass man „Frau, siehe, das ist dein Sohn!“ und „Siehe, das ist deine Mutter!“ zu einem Wort kombiniert hat, kam man auf sieben Worte – wie die sieben Wunden Jesu am Kreuz und die sieben Todsünden, oder auch die Siebensachen – das war damals sehr chic.

Die Reihenfolge der Kreuzesworte beschreibt auch einen inneren Weg des sterbenden Jesus: Er beginnt mit der Versöhnung und führt über die Frage nach dem „Warum“ zur Einwilligung in den eigenen Tod.

Aus den Kreuzesworten entwickelte sich Anfang des 18. Jahrhunderts bei den Jesuiten in Lima eine außerliturgische Andachtsform, die am Karfreitag von 12 bis 15 Uhr gehalten wurde und deshalb Tres horas (drei Stunden) hieß. Der Brauch verbreitete sich über die spanischsprechenden Länder in Amerika bis nach Europa. Da es sich nicht um (katholische) Liturgie im strengen Sinne handelte, wurden dabei entgegen den Regeln für Gottesdienste am Karfreitag auch Musikinstrumente verwendet – so bestellte der Priester (und Marquis) José Saenz de Santamaría für „seine“ Grotte (von ihm erbaut und prächtig ausgestattet) auch für jedes der Kreuzesworte ein langsames meditatives Musikstück bei dem berühmtesten Komponisten seiner Zeit – wer hat, der hat. Aufgeführt wurde es dort am Karfreitag 1787:

„Man überzog an dem bestimmten Tage die Wände, Fenster und Pfeiler der Kirche mit schwarzem Tuche, und nur eine in der Mitte hängende Lampe von großem Umfange erleuchtete das heilige Dunkel. Zu einer bestimmten Stunde wurden alle Thüren verschlossen, und die Musik begann. Nach einem zweckmäßigen Vorspiele bestieg der Bischof die Kanzel, sprach eines der sieben Worte aus, und stellte eine Betrachtung darüber an. Sobald sie geendiget war, stieg er von der Kanzel herab, und fiel knieend vor dem Altar nieder. Die Musik füllte diese Pause aus. Der Bischof betrat zum zweyten-, drittenmale u. s. w. die Kanzel, und jedesmal fiel das Orchester nach dem Schlusse der Rede wieder ein. Es war gewiß eine der schwersten Aufgaben, ohne untergelegten Text, aus freyer Phantasie, sieben Adagios auf einander folgen zu lassen, die den Zuhörer nicht ermüden, und in ihm alle Empfindungen wecken sollten, welche im Sinne eines jeden von dem sterbenden Erlöser ausgesprochenen Wortes lagen. Haydn erklärte so auch öfters diese Arbeit für eine seiner gelungensten.“

Nicht nur der Auftraggeber war an der Entstehung dieses Werkes beteiligt, auch der Herausgeber und Verleger Artaria in Wien sprach ein Wort mit: Haydn musste neben der Orchesterfassung auch eine Fassung für Streichquartett komponierte. Außerdem gab es eine Klavierfassung, die Haydn nicht selbst geschrieben, aber ausdrücklich autorisiert hat:

„… unter anderen belobe ich den Clavierauszug, welcher sehr gut und mit besonderem Fleiß abgefaßt ist.“

Das Werk wurde so berühmt, dass auch andere es bearbeiteten: Der Passauer Domkapellmeister Joseph Friberth machte eine Oratorienfassung mit Chor daraus, Haydn hörte das Stück und meinte, er hätte wohl bessere Chorstimmen geschrieben. Voilà – 1796 wurde Haydns Oratorium uraufgeführt.

Auch bei uns erklingt Haydn’s Musik: Nicht als „tres horas“ (nicht umsonst hat sich diese Form der Andacht nicht halten können), sondern als Musik zur Sterbestunde Jesu am Karfreitag. Das Oratorium wäre ein wenig zu groß, wir verfügen nicht über die finanziellen Mittel eines José Saenz de Santamaría. Rein instrumental ist aber sehr abstrakt. So erklingt eine „selbstgestrickte“ Fassung für Vokalensemble und Streichquartett – am 18. April um 15 Uhr in der Nachfolge-Christi-Kirche.